Ein Leben im Wandel

Querschnittslähmung: Beratung Herausforderungen und Chancen

Erfahren Sie, wie Querschnittslähmung das Leben der Betroffenen verändert und welche Möglichkeiten es gibt, den Alltag zu meistern.

Wichtiger Hinweis

Der Inhalt dieser Seite ist sorgfältig recherchiert, aber kein medizinischer Ratgeber. Wenn Sie gesundheitliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Therapeuten.

Wenn plötzlich alles anders ist

Ein Unfall, eine Krankheit – und das Leben verändert sich von einem Moment auf den anderen.

Für Menschen mit Querschnittslähmung tauchen plötzlich Fragen auf, die vorher undenkbar waren:

Werde ich wieder laufen können? Wie verändert sich mein Alltag? Was bedeutet das für meine Unabhängigkeit?

Auch Angehörige und Pflegende stehen vor neuen, oft überwältigenden Herausforderungen:

Wie vermeide ich Druckgeschwüre? Was muss ich beim Blasen- und Darmmanagement beachten?

Wie kann ich sicher helfen und gleichzeitig meine eigenen Kräfte schützen?

In dieser Situation zählt vor allem eines: Orientierung und Halt.

Gut recherchierte Informationen, Verständnis und Zuspruch können nicht jede Sorge nehmen,

aber sie eröffnen neue Perspektiven und helfen, den eigenen Weg zu finden.

Was bedeutet Querschnittslähmung?

Eine Querschnittlähmung entsteht durch eine Schädigung des Rückenmarks. Ab der Höhe der Verletzung können Bewegungen, Empfindungen und bestimmte Körperfunktionen eingeschränkt oder aufgehoben sein. Je nach Höhe und Ausmaß der Schädigung unterscheidet man:

Paraplegie:

Lähmung beider Beine und Teile des Rumpfs, meist bei Schädigung der Brust- oder Lendenwirbelsäule. Arm- und Handfunktionen bleiben erhalten. Bildvorschlag: Illustration eines menschlichen Körpers mit markierter Verletzungshöhe.

Tetraplegie:

Lähmung aller vier Gliedmaßen und des Rumpfes durch Schädigung im Halsbereich. Beweglichkeit und Griffkraft der Hände sind oft stark eingeschränkt. Bildvorschlag: Darstellung mit betroffenen Körperregionen hervorgehoben.

Komplette Lähmung:

Keine motorischen oder sensorischen Funktionen unterhalb der Verletzung.

Inkomplette Lähmung:

Teilweise erhaltene Bewegungs- oder Empfindungsfähigkeit, was gezieltes Training möglich macht.

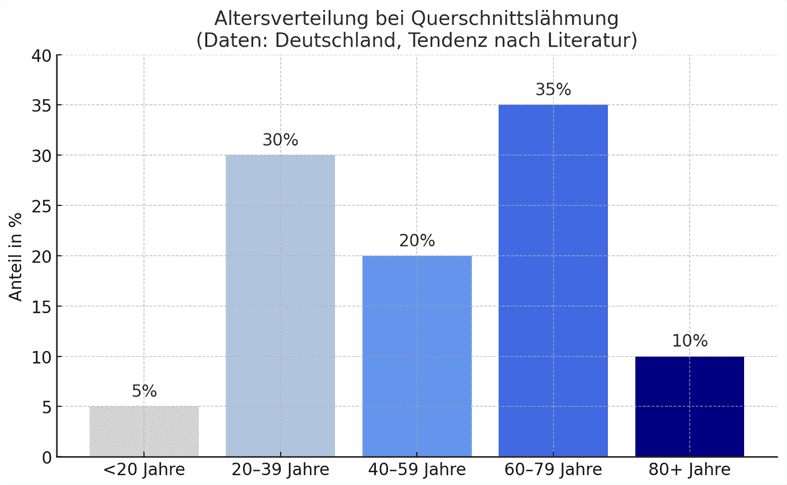

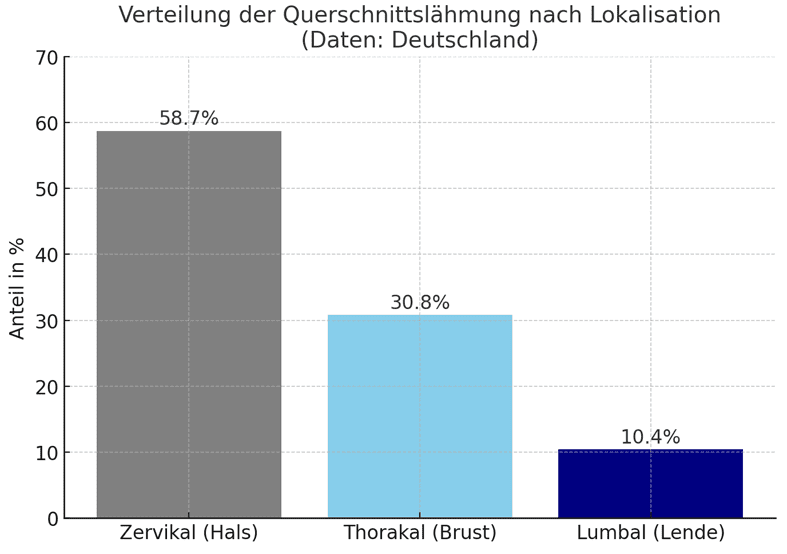

Eine kleine Statistik

Wo finden Sie Beratung?

Allgemeine Pflegeberatung finden Sie ausführlich auf unserer Seite „Beratung für Pflegende Angehörige„

Dazu gehören Informationen über Beratungsstellen, praktische Entlastung und finanzielle Informationen.

Hier geben wir spezielle Tipps für Beratung bei Querschnittslähmung

Wenn das Leben plötzlich stillsteht – sind Sie nicht allein.

Beratung & Unterstützung

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, können Ihnen und Ihren Angehörigen folgende Stellen weiterhelfen:

- Deutsche Stiftung Querschnittlähmung – Informationen, Projekte und direkte Hilfsangebote: https://www.ds-querschnitt.de

- Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. – Peer-Beratung durch Menschen mit eigener Erfahrung, Selbsthilfegruppen und Veranstaltungen: https://www.fgq.de

- Gisela Hagemann Stiftung – Unterstützung in Einzelfällen, z. B. für dringend benötigte Hilfsmittel: https://gisela-hagemann-stiftung.de

- Manfred-Sauer-Stiftung

Suchen Sie auch Unterstützung in Selbsthilfegruppen,

z.B. den Verein Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V., info@fgq.de

Es gibt regelmäßige:

- Online-Stammtische (z. B. für beatmete Menschen, für Fußgänger)

- Live-Klinikstammtische und regionale Treffen in Städten wie Frankfurt, München oder Freiburg.

Selbsthilfegruppen in Ihrem Ort finden Sie, indem Sie im Browser die Wörter Selbsthilfegruppe und Querschnittlähmung zusammen mit Ihrem Ortsnamen oder der Postleitzahl eingeben.

Außerdem finden Sie Beratung bei der

DRK Behindertenhilfe – Beratung, Fahrdienste und Entlastungsangebote: https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/behindertenhilfe/beratung-und-unterstuetzende-dienste

Welche Pflegeprobleme kommen auf Sie zu?

Eher einfach zu bewältigen (bei Anleitung und Training):

- Unterstützung bei der Körperpflege und beim Ankleiden

- Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (bei eingeschränkter Armfunktion)

- Unterstützung bei der Positionierung im Rollstuhl

- Anleitung zu Hautinspektion und Selbstkontrolle

- Organisation von Hilfsmitteln (Kissen, Auflagen, Greifhilfen)

Mittlerer Pflegeaufwand:

- Regelmäßige Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe

- Blasenmanagement (z. B. intermittierende Katheterisierung)

- Darmmanagement (z. B. Toilettentraining, Suppositorien, digitale Stimulation)

- Unterstützung bei der Mobilisation (Transferbett, Lifter, Stehtrainer)

- Thermoregulation unterstützen (z. B. bei Wärme- oder Kälteempfindlichkeit)

- Passive und aktive Bewegungsübungen zur Kontrakturprophylaxe

Hoher Pflegeaufwand / komplexe Problemlagen:

- Atemunterstützung bei hohen zervikalen Lähmungen (inkl. Sekretabsaugung, Beatmung)

- Schmerzmanagement bei chronischen Schmerzen oder neuropathischen Schmerzen

- Versorgung von Druckgeschwüren (Dekubitusstadien II–IV)

- Management multipler Komplikationen (z. B. autonome Dysreflexie, Infekte)

- Intensive psychosoziale Unterstützung bei Anpassungs- und Depressionssymptomen

- Koordination eines interdisziplinären Teams (Ärzt:innen, Physio-, Ergo-, Psychotherapie)

- Palliativpflegerische Begleitung bei schweren Folgezuständen

Therapiemöglichkeiten

Paraplegie:

Gezielte Physiotherapie kann helfen, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren und die Armkraft zu stärken. Spezielles Rollstuhltraining gibt Sicherheit in Alltagssituationen. Aufmerksame Therapeuten achten darauf, dass Sie Druckstellen vermieden werden.

Tetraplegie:

Hier steht die Erhaltung der noch vorhandenen Beweglichkeit im Vordergrund. Hilfsmittel wie elektrische Rollstühle oder Sprachsteuerungen können dem Kranken mehr Unabhängigkeit schenken. Ergotherapeuten unterstützen ihn dabei, den Alltag anzupassen.

Komplette Lähmung:

Der Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Komplikationen wie Dekubitus oder Thrombosen. Pflegeerleichterung bringen geeignete Hilfsmittel und angepasste Kleidung.

Eine sorgfältige psychologische Begleitung kann Ihnen und den Pflegenden helfen, den neuen Lebensabschnitt anzunehmen und Strategien für den Alltag zu entwickeln.

Inkomplette Lähmung:

Gezieltes Training und intensive Rehabilitation kann Bewegungen und Empfindungen oft verbessern. Eine fürsorgliche Behandlung begleitet Sie Schritt für Schritt und erreicht durch intensive Rehabilitation mit Fokus auf Restfunktionen, durch Gehtraining mit Orthesen oder Gehhilfen neuen Muskelaufbau.

Pflegehilfsmittel für Querschnittgelähmte

Nützliche Hilfsmittel im Pflegealltag

Es gibt eine Vielzahl von Pflegehilfsmitteln, die den Alltag von Pflegern und Patienten erleichtern. Sie finden sie in den offiziellen Hilfsmittelverzeichnissen. Oft sind sie sehr unübersichtlich. Lassen Sie sich von Ihren Ärzten, Ergo- und Physiotherapeuten beraten.

Hier eine Auswahl:

Mobilität & Sitzen

- Stehtrainer/Schrägliegebretter (PG 28) – zur passiven/assistierten Aufrichtung, z. B. für Kreislauf, Dehnung, Knochengesundheit.

- Therapeutische Bewegungsgeräte (PG 32) – Arm-/Bein-Ergometer

- Rollstühle (aktiv, elektrisch, Pflegerollstühle, Stehrollstühle)

- Sitzkissen & Antidekubitus-Matratzen

- Rutschbretter, Dreh-/Gleitbretter, Aufrichthilfen

- Mobile/Decken-Lifter

- Lagerungshilfen (Kissen, Positionierer) – zur Druckentlastung/Spastikmanagement

Fahrzeug & Mobilität

-

Kfz-Anpassungen (Handgas/Bremse, Rollstuhlverladung, Rampen, Pedal-/Lenkhilfen)

Kommunikation, Computer & Umfeldsteuerung (v. a. hohe Lähmungen)

- Kommunikationshilfen – Steuerung mit Kopf oder Augen

- Alternative Rollstuhl- und Geräte-Bedienung – Sip-and-Puff, Kinn-/Mundsteuerung; Smart-Home-Umfeldsteuerungen inkl. Sprachsteuerung

Alltagsaktivitäten & Hygiene

-

Dusch-/Toilettenstühle, Badewannenlifter, Duschhocker

-

An- und Ausziehhilfen, Greifzangen, lange Schuhlöffel – mehr Selbstständigkeit bei eingeschränkter Handfunktion/Rumpfstabilität

Blase & Darm

-

Intermittierende Einmalkatheter (auch Sets mit Beutel), Dauerkatheter, Urinalkondome/Beutel

Atmung & Sekretmanagement (v. a. hohe Tetraplegie)

-

Hustenassistent , Inhalations-/Atemtherapiegeräte, Tracheostoma-Zubehör

-

Thermoregulation & Sicherheit

-

Kühlwesten/-textilien bei Temperaturdysregulation

💡 Tipp: Viele dieser Hilfsmittel können von der Pflegekasse übernommen werden – sprechen Sie mit Ihrer Pflegeberatung.

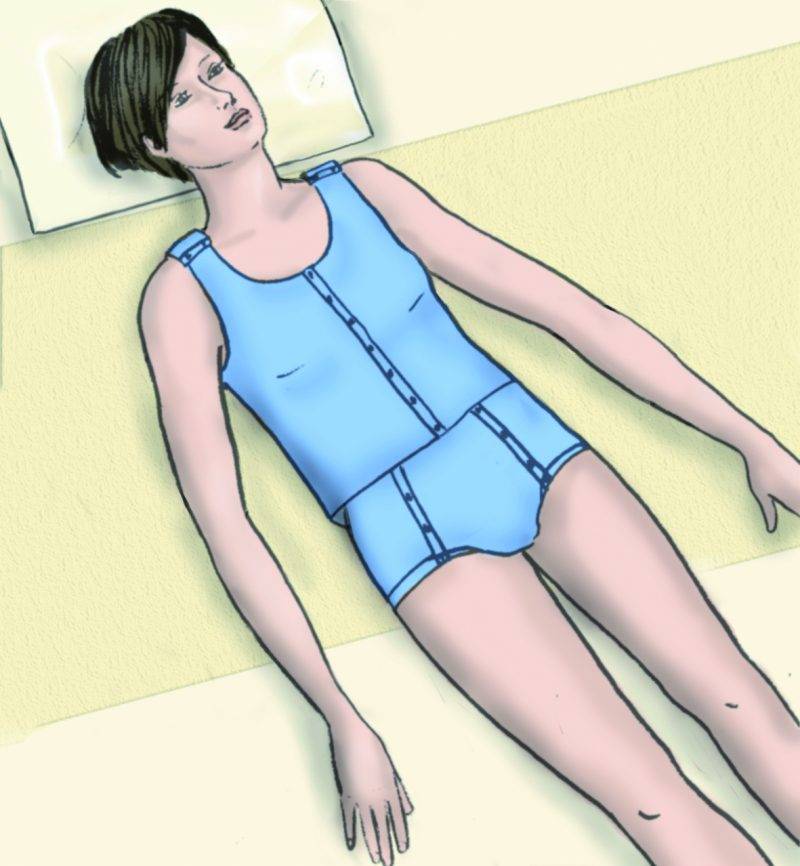

Pflegekleidung für Querschnittverletzte

Auf unserer Website „Kleidung für Querschnittgelähmte“ finden Sie darüber mehr Details. Klicken Sie hier.

Ebenso wichtig wie geeignete Pflegehilfsmittel ist die passende Kleidung. Bei eingeschränkter oder gar nicht vorhandener Mobilität verlangt es stets einen besonderen Aufwand, die Kleidung anzuziehen.

Funktional angepasste Kleidung kann hier eine große Entlastung bringen: Sie schützt im Sitzen vor Druck- und Reibestellen, lässt sich im Liegen oder Sitzen leicht an- und ausziehen und unterstützt eine gute Körpertemperatur.

Achten Sie auf folgende Eigenschaften der Kleidung:

- Bequemer Sitz ohne Falten oder harte Nähte.

- Hosen mit hohem Rückenbund für bequemes Sitzen im Rollstuhl.

- Oberteile mit längerem Rücken und weichen Nähten.

- Öffnungen vorne mit Klett- oder Druckknöpfen, um Arme und Schultern zu schonen.

- Für Outdoorkleidung: Ponchos oder Capes

Eine besondere Herausforderung ist die Unterkleidung, denn sie ist in viele pflegerische Abläufe eingebunden.

Hier ist besonders saba Wäsche zu empfehlen, denn sie ist im Vorderteil geteilt und wird nur um den Körper herum gelegt. So wird der Patient nicht völlig entkleidet und verkühlt nicht.

Benötigt der Sondennahrung, so ist das saba Hemd vorn schnell geöffnet, so dass er einfach und schmnell versorgt werden kann.

Bei Katheterisierung, beim Wechsel von Einlagen, für Urin- oder Stomabeutel zeigts aba Wäsche ihre Vorzüge besonders. Mit wenigen Handgriffen ist der Vorgang erledigt, ohne dass der Patient voll entkleidet wird.

FAQ – Häufige Fragen

Für Menschen mit Querschnittslähmung

❓ 1. Was bedeutet es, eine „vollständige“ oder „unvollständige“ Querschnittslähmung zu haben?

Vollständig heißt, dass unterhalb der Verletzungsstelle keine Empfindung oder willentliche Bewegung mehr möglich ist. Unvollständig bedeutet, dass bestimmte Funktionen teilweise erhalten sind. Das kann Einfluss auf die Mobilität, Selbstständigkeit und Rehabilitation haben.

❓ 2. Kann ich wieder gehen?

Ob und wie sich Bewegungsfähigkeit zurückbildet, hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der Höhe und Art der Verletzung. Ihre behandelnden Fachärzt:innen und das Reha-Team können dazu individuell einschätzen, welche Möglichkeiten bestehen.

❓ 3. Welche Hilfsmittel stehen mir zu?

Von Rollstühlen über Sitzkissen, Transferhilfen bis hin zu Blasen- und Darmhilfen – es gibt eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die individuell angepasst werden. Die Auswahl erfolgt meist in Absprache mit Fachkräften und Sanitätshaus.

❓ 4. Kann ich wieder arbeiten oder Auto fahren?

Oft ja – mit passenden Anpassungen am Arbeitsplatz oder Fahrzeug. Es gibt Förderungen für Fahrzeugumbauten und Hilfen zur beruflichen Wiedereingliederung. Beratungsstellen und Reha-Fachdienste unterstützen bei Anträgen.

❓ 5. Wo finde ich Menschen, die Ähnliches erlebt haben?

Selbsthilfegruppen, Peer-Beratung und Online-Communities ermöglichen Austausch mit anderen Betroffenen. Adressen finden Sie z. B. bei der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten (FGQ) oder im Selbsthilfenetz.

Für Pflegende Angehörige und Fachkräfte

❓ 1. Wie lerne ich, meinen Angehörigen richtig zu lagern und zu mobilisieren?

In der Reha oder durch spezialisierte Pflegedienste können Sie praktische Techniken erlernen. Auch Hilfsmittel wie Lifter oder Rutschbretter können die Pflege erleichtern und Rückenschäden vorbeugen.

❓ 2. Was muss ich beim Blasen- und Darmmanagement beachten?

Diese Aufgaben sind individuell sehr verschieden. Es gibt feste Pläne und Hilfsmittel (Katheter, Irrigationssysteme), die Ihnen Fachpersonal in Klinik oder Homecare-Service erklärt.

❓ 3. Wie kann ich Druckgeschwüre verhindern?

Regelmäßige Lagewechsel, spezielle Kissen und Matratzen sowie tägliche Hautkontrollen sind entscheidend. Ihr Sanitätshaus kann geeignete Hilfsmittel anpassen.

❓ 4. Wie gehe ich mit Spastiken oder Schmerzen um?

Beobachten, dokumentieren und mit dem Behandlungsteam besprechen. Nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Wärmeanwendungen oder sanfte Dehnübungen können ergänzend hilfreich sein – nach Absprache mit Fachkräften.

❓ 5. Wie kann ich selbst gesund bleiben?

Planen Sie Auszeiten ein, nutzen Sie Entlastungsangebote (z. B. Verhinderungspflege), und scheuen Sie sich nicht, Unterstützung zu suchen. Selbsthilfegruppen für Angehörige bieten Austausch und emotionale Stärkung.